Eduardo Martins, docente Associado I,

UFMS/CPNA, curso de História.

Balzac viu a sociedade francesa.

Dostoiévski viu a Russia czarista.

Alan Poe viu o terror estadunidense.

Guimarães Rosa viu o sertão mineiro.

Machado de Assis viu o Brasil imperial.

Jorge Amado viu a sensualidade baiana.

Jaiminho viu a fronteira pantaneira matogrossulíndia.

Pantanal folk (2025) é um livro delicioso e magistralmente escrito por Jaminho. Nele, nos deparamos com o ser matogrossulíndio, novo étimo, mas também novo topônimo: palavra que acabei de inventar lendo este livro e já incorporei à minha narrativa. Sempre achei o gentílico sul-mato-grossense pobre, soando-me que ainda havia laços com o Norte (Mato Grosso). Vou pedir para a turma do Aurélio inserir lá no “pai dos burros”. Aproveitando a deixa, digo que o seu irmão paulista, o Sérgio, está de cabo a rabo no livro e que colabora com as histórias monçoeiras, em direção ao Pantanal, ou Gran Chaco, como era chamado pelos castelhanos, ou ainda, Êxiva, como era denominado pelos indígenas Guaná, habitantes ancestrais dessa região, antes da invasão euro-cristã (Bittencourt, 2000).

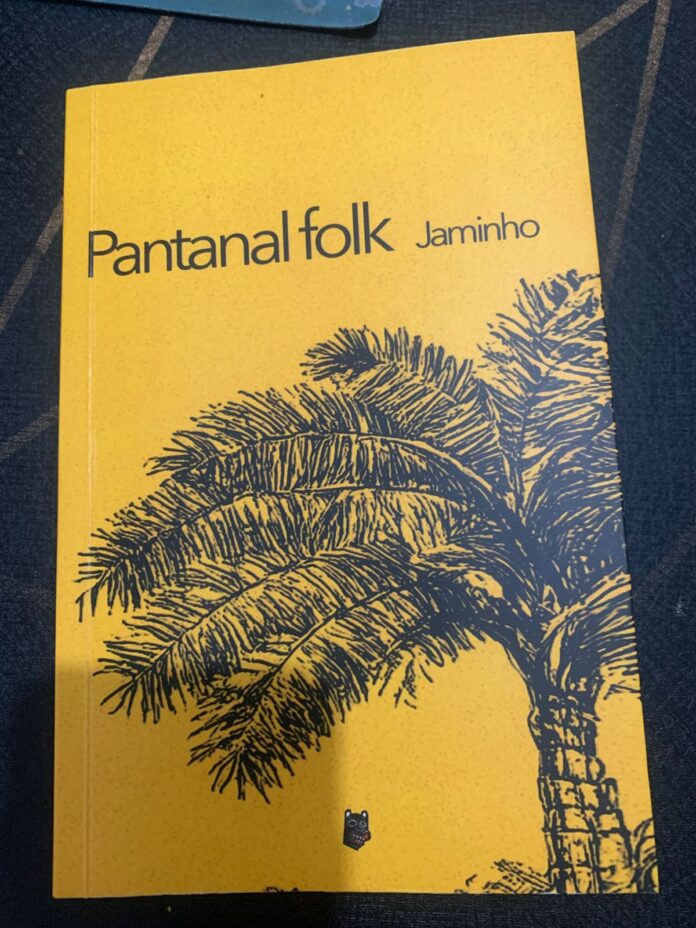

A capa do livro é de uma beleza singela, amarelo ouro envelhecido, como o ouro cobiçado pelos euro-cristãos castelhanos e portugueses e o exuberante coqueiro Tucum pantaneiro que parece posar para nós, servindo como fonte da vida para as populações nativas, que aqui sempre habitaram, e ainda habitam. Aqui estavam extraindo o óleo do coco, trançando suas fibras para as cordas dos arcos das flechas e servindo como casa para periquitos, araras e demais aves desse bioma que emprestam suas multicoloridas penas para a confecção da arte indígena, para o fabrico e constructo do fazer indígena que tampouco distingue arte e vida. Esse processo artístico indígena é inerente ao próprio ato de ser, estar e se mover no mundo: uma pintura no corpo, seus grafismos, é muito mais do que um ritual artístico é ao mesmo também lúdico, religioso e afetivo assim como a quando a outra pessoa te toca, te acaricia, por horas e horas.

É um livro revelador. Revela confluências, dessas que carregam palavras de envolvimento, no lugar da palavra desenvolvimento; revela a palavra biointeração que germina entre as pessoas, entre o povo; é energia que compartilha o reconhecimento e o respeito com o planeta (Pacha Mama). Sobre Confluência: “um rio não deixa de ser um rio porque conflui com outro rio, ao contrário, ele passa a ser ele mesmo e outros rios, ele se fortalece”, nas sábias e potentes palavras do quilombola Nego Bispo (2023, p.15). Ou, pelas palavras do indígena Ailton Krenak (2022, contracapa; 2020), “Os rios, esses seres que sempre habitaram os mundos em diferentes formas, são quem me sugerem que, se há futuro a ser cogitado, esse futuro é ancestral, porque já estava aqui”.

Assim, as matas, águas, florestas, árvores, tatus, paturis, marrecos, catetinhos, sapos e as sereias confluem nas páginas de “Pantanal folk”, dando vida à literatura maravilhosa de cunho infantil e redimensionado, readaptando sua tessitura ao ambiente das águas pantaneiras, aos povos indígenas e ao sertanejo. Revela a confluência entre os episódios da história da Grande Guerra, como a “retirada de laguna”; desliza nos trilhos do trem da Noroeste Brasil (NOB); conta passagens da Companhia Matte Laranjeira e sua relação comercial e de dependência com os moradores dessas terras e apresenta um domínio absurdo da história das monções paulistas que zarpavam de São Paulo, com os mapas mentais de todas as rotas fluviais, cortando todo aquele Estado, atravessando o Rio Paraná e subindo rumo ao rio Paraguai – revelando todos os nomes dos rios, hidrovias, para as grandes embarcações dos bandeirantes – num diálogo intrínseco com o paulista, pai do Chico Buarque de Holanda.

Como se Jaminho estivesse lá naquele acontecimento sendo a testemunha da história, ele narra sempre em primeira pessoa, valendo-se de tias, tios, avós, madrinhas, a parentaia toda como confluentes e personagens cúmplices da narrativa, da trama histórica, verossímil, assim com a História das historiadoras e dos historiadores.

Destarte, Jaminho revela, então, um certo tipo de regime de historicidade (Hartog, 2013; 2020), onde a temporalidade em que aquela sociedade deixa outros registros e o tempo opera em ritmo mais lento, ritmo da percepção literária, como fez Machado de Assis (2021), ao revelar toda uma estrutura patriarcal da sociedade imperial brasileira sob a ótica de uma mulher, Helena, em livro homônimo, e como essa mulher subverte a lógica da concepção do historiador e, sob o véu da literatura, revela seu poder feminil em controlar, manipular todos e todas à sua volta, governando o lar, ditando outro regime de historicidade, que não quase, impossível de ser captado pelas historiadoras e pelos historiadores profissionais. Assim opera Jaminho, ao dar protagonismos às mulheres, tias, mães, avós, madrinhas, “bugras”, aos indígenas, negros, peões, às crianças, em ritmo cadenciado e confluente de um certo tipo de história marcado pela temporalidade entre o ritmo lento da natureza em concluência com as pessoas em regime de historicidade folk, matogrossulíndio.

É um livro da narrativa do meio ambiente, em defesa do meio ambiente, que, segundo a Unesco, é “o patrimônio cultural e natural de valor universal excepcional” (Hartog, 2013, p. 239). O livro traça um panorama daquilo que Hartog chama de “o tempo do meio ambiente”.

É um livro sobre as temporalidades passada, presente e futura. Ao mesmo tempo em que o autor consegue captar os regimes de historicidades que retêm o velho e o novo, denuncia a destruição do meio ambiente ao passo que refunda aquele tipo original como a mata virgem dos “três catetinhos”, ou nas paisagens originais que margeiam a estrada de ferro da NOB ou em todas as outras histórias do livro que têm como ambiente a natureza, do regime de historicidade passadista. Revela-se uma temporalidade matogrossulíndia não destruída pelo “agro”. Trata-se de revelar o passado, proteger o presente e preservar o futuro. É um alento ao envolvimento com ao Pacha Mama (Planeta). Por isso, é uma narrativa totalmente contracolonial.

Na pena de Jaminho, o regime de historicidade é o de envolvimento, como dos rios, confluentes. Revelando um ritmo temporal lento, procura quase que automaticamente anular de maneira automática os efeitos da história epistêmica, euro-cristã, aquilo que o antropólogo Claud Lévi-Strauss (1990) viu nas sociedades indígenas brasileiras.

Quando confluímos para o envolvimento, como faz as águas, sempre somamos e nos libertamos, escorremos para o mar e de lá nos agigantamos, nos infinitamos. Segundo Nego Bispo, os quilombos e as aldeias indígenas são exemplos disso, mas também o tipo de sociedade jamínica: onde o trabalho não se separa da festa, a política não se separa da espiritualidade, e a terra não é objeto de exploração, mas fonte de alimento e ancestralidade, em forma circulatória, livre, de escambo, sem sua comercialização excludente.

O livro concluencia quando revela que os indígenas Payaguá não construíam certos tipos de canoas e que foi em confluência com saberes africanizados que aprenderam, com os saberes trazidos da África.

Assim é o folk, as coisas vividas: “na rua, na chuva, numa fazenda, (casinha de sapé)”, como diz o poeta, coisas vívidas, seres e entes movente e não moventes margeiam as águas do Gran Chaco, como era chamado a região acima do rio Paraguai, nas terras, ainda castelhanas. Só bem depois, lá pelo século XVIII é que alguém notou que aquele ermidão de águas espraiada eram “pantanais”, nome que vingou. Lugar de povos indígenas de língua Aruák, diferentes dos Guarani do litoral ou daqueles das missões jesuítas do Guaíra, nas terras do sul de Pindorama.

Quando o colonizador aqui pisou nas terras de Abya Yala, depois chamada de América, foi atravessar o longo caminho do Peabiru, estrada de mais de três mil quilômetros ligando os oceanos Pacífico e Atlântico, cortando as cordilheiras dos Andes, os pantanais, até as serras do mar. Sempre movido e ávido por ouro e prata estava o homem branco, euro-cristão de cruz e espada na mão. Aqui chegou na ânsia de conquistar as terras, a natureza e as pessoas. Nas três primeiras décadas não conseguiu, a união entre os povos indígenas do litoral expulsou os “paulistas”, assim como a união entre os povos da bacia do Alto Rio Paraguai (Pantanal) combateu e expulsou os castelhanos: Payaguá, Layano, Xarayes, “Orejones” e os Guaxarapó.

Isso ocorreu desde o longínquo ano de 1534, quando o explorador castelhano dom Pedro de Mendonza zarpou para a região da Prata com sua vasta expedição e, nela, levando 72 cavalos, como indígenas cavaleiros. É a professora Maria de Fátima Costa (1999, p. 49/50), a maior autoridade no assunto que diz: “Entre 1719 e 1768, tornaram-se ainda mais ameaçadores, com a aliança realizada com os Mbaya-Guaycuru. Nesse período era praticamente impossível cruzar as terras inundáveis do Pantanal: na água espreitavam os anfíbios Payaguá e, em terra os cavaleiros Guaykurú”.

Por seu turno, as grandes e numerosas populações indígenas habitavam ancestralmente a mesopotâmia centro-oeste de Pindorama, entre as bacias dos rios Paraná e Paraguai, no Chaco, depois apelidado de Paraguai, mas isso só depois que os castelhanos deram nome ao rio em homenagem ao grande chefe do povo Payaguá, o cacique Payagua-i. Em decorrência, os castelhanos trocaram o “y”, pelo “r”, ficando os nomes tanto do rio quanto do novo país, Paraguai. Então, desde logo, toda a documentação desse período passa a se referir ao local como Paraguai, em referência ao povo indígena majoritário da região.

Desta forma, seja por terra cavalaria, ou pelas águas em suas ágeis canoas, os indígenas do Êxiva, antigo nome indígena do pantanal, expulsaram por mais de um século os invasores. É o que conta Jaminho, num insight iluminado, perdão pela redundância, quando tem a sensível percepção de aproximar as histórias e culturas árabes, advindo de uma pessoa ex-escravizada, o Abbu Malesh, muçulmano, e seu contato com indígenas, canoeiros, nascendo daí a união de um Brasil miscigenado: misturado em todos os sentidos, racial e culturalmente, onde as trocas são sensíveis, humanas, mas, sobretudo, elas são estratégicas para a sobrevivência desses povos, negros e indígenas, contra o branco euro-cristão.

Conta-nos Jaminho que foi o exímio carpinteiro, muçulmano, que ensinou os indígenas Payaguá a construírem outros tipos de canoas, diferentes daquelas habituais. Desta feita, embarcações bem maiores que comportavam dezenas de guerreiros, como uma nau de guerra e, assim, foram combatendo, matando, destruindo o invasor. Jaminho, sensivelmente aproxima Alá de Nhanderu, Tupã das demais divindades indígenas; localiza a língua geral falada por muitos povos dessa região que também dialogava com os povos da “Amazônia”, o Nheengatu.

O folk foi sensivelmente captado, nas páginas do livro. Tanto como gênero musical, quanto ensaios literários. Foi assim que o mestre Bob Dylan (2005) ganhou seu Nobel de literatura (2016), escrevendo as coisas que não entraram, não sei porque, nos livros da história, talvez, por ranço, ou picuinha da episteme.

Assim como Bob Dylan (2005) viu história nas narrativas negras nos bares e ruas do Mississipi, vendo e ouvindo as pessoas cantarem e contarem suas histórias em seus “blues”, Jaminho se aproxima, ao ouvir uma sanfona, um violão, uma música paraguaia, polca, guarânia ou chamamé, ou uma moda caipira que fala da vida de peão, da comitiva, num bar, festinha de família, ou na vitrola e transforma isso em literatura folk.

Assim como fez o mestre do folk Jack Kerouak (2012), no seu “On the road”, narrando suas aventuras de “estradas”, inaugurando um novo tipo de prosa, uma prosa que funciona como uma trilha sonora interna do livro, que tem ritmo sincopado do jazz. Jaminho foi de uma felicidade ímpar e assertiva ao colocar a palavra folk, pois seu livro, assim como o do Kerouak, é ritmado ao blues, ao jazz. Reli-o ouvindo a balada “hurricane”, do Bob Dylan, que tem uma das maiores musicalidades folk já inventada, com aquele violino agudo interminável, também valendo a pena tentar a experiência de ler “Pantanal folk” ouvindo o Dylan todo. E fica aqui o convite-desafio para que essas prosas possam ser musicalizadas por alguém, num ritmo de balada.

É um bom livro de história de Mato Grosso do Sul, se quiserem, dessas histórias que extrapolam os livros acadêmicos, mas que não entram nos livros didáticos da educação básica. Dir-me-ão os doutos que só pode ser História oficial. Ora, Jaminho cita Brígido Ibanhes (2011) e até o Grão-Mestre paulista da “santa” USP, Sérgio Buarque de Holanda, que fez uma epopeica “História da Civilização Brasileira”.

Como disse Pierre Clastres em “A Sociedade contra o Estado” – em que analisa as estruturas de poder tomando por base os povos indígenas e a sua genialidade em apontar que a ausência de Estado é uma coisa positiva, ao notar entre esses povos uma política interna cuja dinâmica limitava a possibilidade de emergência e reprodução de formas de centralização política permanente e institucionalizada – as políticas indígenas eram “contra o Estado”. Eis aí a grande sacada de Jaminho no seu conto “Os canoeiros”, revelando de forma didática e poética como foi fácil para o povo indígena assimilar outro saber, outra pessoa, Abbu Malesh, e respeitar a sua liderança, mesmo sendo um estrangeiro, um negro muçulmano. Em que a noção de lideranças faz por atributos positivos da pessoa diferentemente do tipo colonizador se que faz pela força bélica, artimanhas e tomada do poder pelas armas.

Jaminho narra episódios contundentes do enfrentamento entre indígenas e colonizadores durante a Guerra Guasu, ou Grande Guerra, na visão das pessoas indígenas, tudo isso da perspectiva dos seus participantes, testemunhas oculares daquele trágico acontecimento, que os livros de história, muito preconceituosamente, chamam de “Guerra do Paraguai”, como se a guerra fosse deles. Nessa passagem, traz o triste episódio da participação de los chiquitos revelando as faces “do ditador”. Nesse caso, Jaminho tem razão em usar esse conceito, além de nos elucidar que o uso do vocábulo “ditador”, para Solano Lopes, não deve ser brasileiro, mas, sim, paraguaio, povo que teve suas crianças “caçadas”, praticamente para a morte, contra o Exército brasileiro, uma vez que a Guerra já havia acabado.

De forma sensível e realista, parte dessa história é contada pela perspectiva “dos de baixo”, das pessoas comuns, no seu dia a dia, sofrendo os horrores da Guerra e das crianças subindo nas árvores como forma de estratégia e resistência antiguerra. Pois a guerra: “Era sim, uma baita mentira! Hipocrisia e cinismo dos homens governantes e de quem não era mãe nem respeitava o valor e os sentimentos de uma mãe. E assim é ainda hoje”. Ou, que “tampouco acreditavam naquela besteira de que morrer pela pátria era heroico e abençoado” (p. 122).

No livro, temos a cosmologia indígena que usa os entes da natureza para contar suas histórias da criação e da destruição do mundo, como seres da água (sereias), entes da floresta (saci), seres do fogo (mula sem cabeça e curupira); guardiões do meio ambiente e da vida em simbiose, vida na Mãe Terra. Assim, a complexidade da visão de mundo indígena e suas histórias vão sendo contadas e atadas umas às outras em formato de redemoinho ou de água corrente, onde as fricções literárias contam ao mesmo tempo em que imprimem marcas tão fortes no ser matogrossulíndio.

Por fim, é tão belo quanto nostálgico, além de revelador para muitos de nós, ver o trem do Pantanal, a NOB, e suas estações didaticamente arroladas por nome e ordem de estação, deslizando nas linhas de cada página, não-férrea, desse bonito livro auri, da cor do ouro que abundava nessas terras e que contam essas histórias desses (des)encontros entre os povos e se misturam, se amalgamam, forjando um novo ser: o ser fronteiriço, os povos matogrossulíndios que na lua cheia quer Guató, Kadiwéu, Chamakoko, Guarani, Ofaié, Terena, Kinikinau, Camba, Atikun, Ayoreo, Kaiowá. Quer tupi, quer é guarani, quer Kikio. Kikiôôôôôôôôôôôõõ…!

Referências:

ASSIS, Machado. Helena. São Paulo: Principis, 2021.

BITTENCOURT, Circe Maria. A história do povo Terena. Brasília: MEC, 2000.

BISPO dos Santos, Antônio. A terra dá, a terra quer. São Paulo: PISEAGRAMA, 2023.

BOB DYLAN. Crônicas volume 1. São Paulo: Editora Planeta Brasil, 2005.

CLASTRES, Pierre. A sociedade contra o Estado. São Paulo: Ubu, 2017.

COSTA, Maria de Fátima. História de um país inexistente: o pantanal entre os séculos XVI e XVIII. São Paulo Estação Liberdade Kosmos, 1999.

HARTOG, François. Evidências da história: o que os historiadores veem. Belo Horizonte: Autêntica, 2020.

HARTOG, François. Regimes de historicidade: presentismo e experiências do tempo. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.

HOLANDA, Sergio Buarque de. Monções. 3. ed. (rev.). São Paulo: Brasiliense, 1990.

IBANHES, Brígido. Silvino Jacques: O último dos bandoleiros: história real. 6. ed. Dourados: Rosário, 2011.

JAMINHO, James Jorge Barbosa Flores. Pantanal folk. São Paulo: Libertinagem, 2025.

KRENAL, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. 2. ed. São Paulo: Cia das letras, 2020.

KRENAL, Ailton. O futuro é ancestral. 1. ed. São Paulo: Cia das letras, 2022.

Lévi-Strauss, Claude. De perto e de longe. tradução de Léa Mello e Julieta Leite. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.