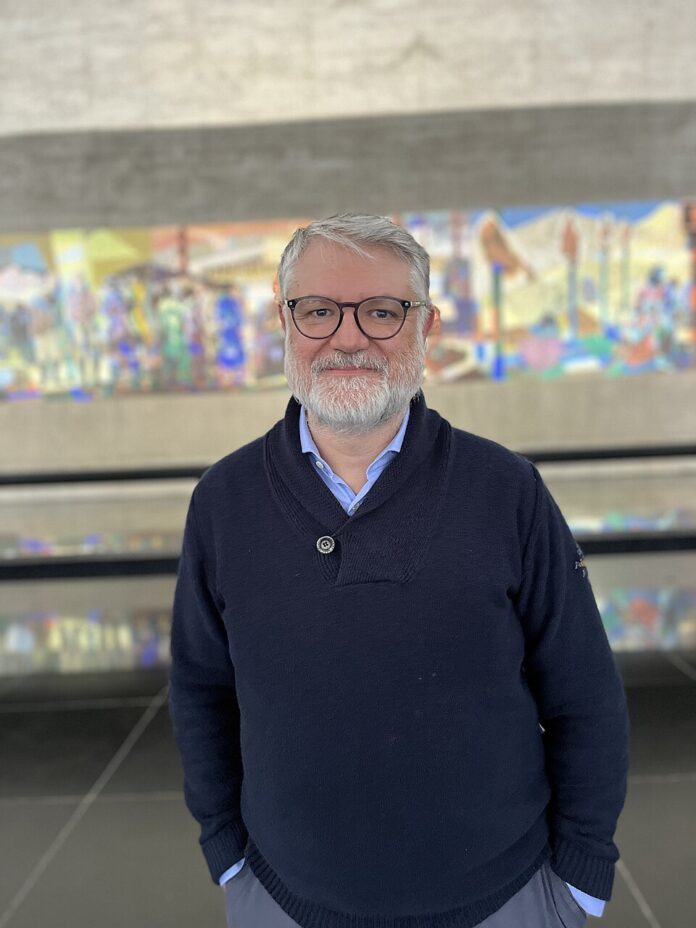

Pedro Mastrobuono – Presidente da Fundação Memorial da América Latina

Em artigo recente publicado sob o título “O Brasil profundo sob a pele da pintura: uma máscara de nós mesmos”, tratei da superficialidade com que muitas vezes nos acostumamos a olhar para as imagens e os símbolos que moldam nossa identidade, esquecendo a necessidade de um olhar mais profundo, crítico e simbólico. O mesmo raciocínio vale para nossa cultura alimentar, o Brasil ainda insiste em narrar a si mesmo pelo açúcar e pelo café, invisibilizando a mandioca, alimento originário que estruturou a vida indígena, sustentou quilombos, atravessou séculos e continua sendo, silenciosamente, a raiz de nossa sobrevivência coletiva.

A pintura Engenho de Mandioca, realizada em 1892 por Modesto Brocos y Gómez (1852–1936), artista espanhol radicado no Brasil, hoje preservada no Museu Nacional de Belas Artes (Museu Ibram, instituição que tive o privilégio de presidir, sendo o segundo presidente mais longevo da autarquia), é testemunho desse universo cultural. A tela, em domínio público, não apenas documenta uma técnica agrícola: ela nos coloca diante de um sistema alimentar e social organizado, onde o gesto de ralar, prensar e torrar a mandioca traduz a continuidade de saberes indígenas adaptados e reinventados no território brasileiro. Ao contrário dos engenhos de açúcar, ícones do latifúndio colonial, o engenho de mandioca revela a persistência de uma economia comunitária e autônoma, expressão de resistência cultural.

A ciência confirma o que a arte intuiu: a mandioca foi domesticada no sudoeste da Amazônia e espalhou-se por toda a América tropical, estruturando sistemas agrícolas complexos, como o Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro, hoje reconhecido como patrimônio cultural pelo IPHAN. Ali, mais de vinte povos indígenas (Tukano, Arawak, Maku, entre outros) preservam técnicas ancestrais de cultivo e processamento da maniva, com dezenas de variedades e saberes transmitidos por gerações. Esse é um patrimônio civilizatório ainda vivo, mas quase ausente de nossos livros escolares.

Em termos de produção, o Brasil continua sendo protagonista. O Pará responde por cerca de 20% da produção nacional, que alcançou 19 milhões de toneladas em 2024, segundo o IBGE. A mandioca se destina tanto aos circuitos tradicionais (farinha, tucupi, beiju) quanto às cadeias industriais de fécula e amido, abastecendo desde cozinhas indígenas até mercados globais. É alimento de alta resiliência, com valor energético decisivo em contextos de mudança climática. No entanto, diferentemente de trigo, soja ou café, a mandioca não figura nas bolsas internacionais de commodities. E essa ausência não é apenas econômica, é simbólica. Revela o lugar subalterno ao qual relegamos nossa própria matriz alimentar.

O que está em jogo é mais do que economia. É identidade. Como pós-doutor em Antropologia Social e após uma vida inteira dedicada ao campo da museologia, sei que a força de um povo se mede pela forma como preserva, valoriza e projeta sua memória. A escola brasileira insiste em narrar nossa história alimentar a partir da chegada dos colonizadores, enaltecendo engenhos de açúcar e fazendas de café, enquanto silencia sobre o legado indígena e afro-diaspórico. Esse apagamento se repete na política cultural, ministérios, secretarias e fundações seguem ocupados por indicações partidárias e eleitoreiras, quase sempre distantes da formação necessária para formular políticas públicas sólidas em defesa do nosso patrimônio material e imaterial. A cultura é tratada como trampolim para carreiras políticas, quando deveria ser espaço estratégico de formulação transversal, memória, educação, agronegócio, exportações, sustentabilidade indígena, tudo se conecta numa política alimentar que é também política de Estado.

Fica evidente, portanto, a importância da criação de um aparelho cultural destinado a essa finalidade. É nesse sentido que se insere a criação, pelo Memorial da América Latina, do primeiro Museu de Cultura Alimentar da América Latina. Não se trata apenas de celebrar a diversidade gastronômica, mas de propor um novo paradigma de valorização daquilo que é invisível e essencial. A mandioca, como alimento originário e raiz civilizatória, ilustra a potência desse projeto, resgatar a identidade nacional, fortalecer políticas de soberania alimentar e recolocar o Brasil no mapa das soluções globais para o futuro da nutrição.

Enquanto não enfrentarmos o descompasso entre a grandeza de nossa cultura e a pequenez da política que a administra, seguiremos condenados a repetir o erro histórico de esquecer o que deveria ser lembrado. O povo brasileiro precisa acordar para a necessidade de abandonar a polarização infrutífera que nos divide e que pode ser comparada, na medicina, a uma doença autoimune, uma parte do corpo rejeitando outra parte, enfraquecendo o organismo como um todo. Assim também a sociedade brasileira se fragiliza quando recusa reconhecer sua própria diversidade. É tempo de afirmar nosso orgulho da pluralidade, para que o mundo conheça nossas origens, nossa história, nossos produtos, nossos povos originários, não apenas em sua cultura alimentar, mas também em sua religiosidade e em sua visão de mundo. Só assim o Brasil poderá voltar a ser espelho do mundo como lugar de tolerância, temperança e urbanidade.